Детские годы

Дед мой по отцу был в Ставрополе пильщиком дров: пилой маховой пилили, парой ходили. Отец занимался сельским хозяйством. Сельское хозяйство очень маленькое. Потому что царь давал землю только на мужскую душу. В нашей семье было только две души — вот на две души и дали. Земля была закреплённой навечно, бесплатно — за неё никаких налогов не брали. Мало земли были. В Думу ходили: земельное управление давало дополнительно землю в аренду. Аренда большая. Неважно, земля хорошая или плохая, — всё равно денежки плати. Мы понятия не имели, что такое пшеничка. Белый хлеб ели только в праздники большие: на Рождество, на Пасху. А так — матушка-ржанинка1, всё. Хорошо, что на лошади я работал всё время, лес возил. Лошадь надо кормить, а раз кормить, то, значит, не просто тоавой. Раз на ней возишь лес — значит, надо хлеб. Лошадь была, коровёнка была…

Отца моего дед восьмилетнего выкинул из дома, и он пошёл к купцу Маркову, который содержал, как в ту пору называли, «гостиницу». Дом белый, каменный, сохранился до того, как стали Ставрополь ломать, после революции там уже советская власть организовала артель «Красная заря», валенки валяли…

Когда я уже взрослый был, идём, бывалоча, улицей Базарной — отец говорит: «Ты во дворе родился. В этом доме, в этом дворе мы жили, я был же пекарь-кондитер — с восьми лет». А до этого он подавал чайники на стол: водяник большой, чайник фарфоровый и маленький заварной.

Народ приезжает из деревни — никаких раздевалок, ничего нет: зимой шубы вокруг стола сбросят… Вот, скажем, собрались трое односельчан, привезли пшенички, ну и решили: «Ну что, с мороза-то выпьем». Возьмут селёдку со стол, калач чудный, бутылочку за белой головочкой — сели, выпили, и одного воза пшенички нет, пропили…

Сам я с восьми лет работал у купца Лобанова на ставропольских дачах. Ставил с сестрёнкой Анечкой (она постарше меня была на 4 года) господам по 80 самоваров в день. Дело в том, что мои отец и мать работали у него, у Лобанова-то. Мать на кухне, отец ремонтные работы делал, а мы с сестрёнкой вот ставили самовары. Их выстоим шишками, а поднять-то не осилим на стол: надо же там смести пепел, вымыть, вытереть. Так вот, старшие прибегут, помогут поднять, а мы ходим с тряпками, вытираем. А после всего этого старшие несут господам самовар и поднос. На подносе французская, скажем, утришняя булка, пара яичек, масло сливочное, сыр — завтрак, словом, господский.

Сыром мы брезговали — я его не ел. Хотя сыр был исключительный, конечно. Просто мы не кушали. Свой огород, сами садили. Всё садили. А помидоры не садили — мы ею брезговали. А потом разобрались — оказывается, продукт очень приятный, и стали сеять помидоры. Так и жили: в поле — тыква, картошка. И на огороде. Огороды были большие.

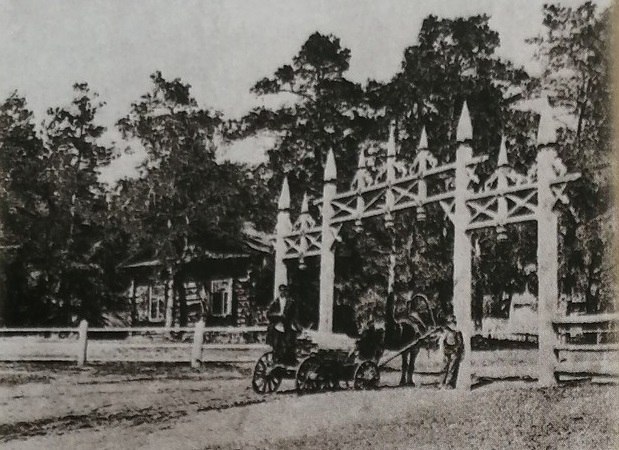

Графская экономия

В Подстёпках барин жил — управляющий графа Орлова-Давыдова. Сам граф приезжал в два года раз2. Почему так — не знаю. Когда я работал в борковском совхозе и был директором совхоза в Жигулях, его личный кучер ползком, еле-еле, но каждое утро приходил на конюшню — настолько у него воспитанность была. Управляющий в Жигулях был какой-то Франц3, а здесь, в Степана Разина — Ландо. В Жигулях на центральной усадьбе помещения были каменные. Два дома: двухэтажный и одноэтажный. В Усолье — основная усадьба4. К ограде подходишь, смотришь – там орёл с двумя головами. Самого графа видел только на картине: часто бывал в Москве, заходил в Третьяковку и вот там видел со всей семьёй.

Я с кучером разговаривал. Приходит сообщение: барин прибыл в Самару. У меня, говорит, было три пары лошадей — белые, чёрные и каурые. И в подчинении были конюхи. Управляющий к ним никакого отношения не имел — подчинялись напрямую графу. Запрягаю, говорит, две пары — и пошёл горами: на Сосновый Солонец, по большаку, там раньше были берёзы посажены по обеим сторонам. Дорога называлась «этапная» — при Екатерине гнали заключённых в Сибирь. Этапы были большие, шли пешком, а лошади продукты везли. И посадочные материалы — заключённых заставляли сажать берёзы вдоль дороги.

От этих берёз там сейчас остались одни дупла. Мы на лошадях возили грузы в зимнее время разными путями. Первый путь — Волга встала, снег мелкий, и через горы. Моркваши, Отважное, Бахилово, и едешь Волчьим оврагом (в Волчьем овраге был кордон, лесником от царя была Марья Ивановна, я её знал, тоже останавливался), выезжаешь на Рождествено, Ширяево. Как только снега пошли — уже не разъедешься: оттуда обоз, отсюда обоз и начинаешь жребий кидать — кого скидывать.

Народ берёт сани с грузом, переставляет, проедут — потом на место ставят… 60-80 верст получалось. А если поехать через Красный Яр, через Курумоч’ — тут и все 120 было. Я лично первое время, когда повзрослел и подряжался возить водку, таким образом возил водку на колёсах (была своя лошадка). Водку не возили ни пароходами, ничем — потому что были экономисты, подсчитали, что водки везут на 10 копеек, а ящиков на столько-то. Гораздо выгоднее нанять лошадей: тут уж везут только чистую водку. Вот я везу, скажем, 25 вёдер — мне на них даётся две бутылки на бой. Если они разобьются, с меня уже денег не берут, если нет – мне их выставляют, можешь забирать. Я забираю и тут же прямо у них в магазине оставляю, они мне деньги платят. Вот такой был порядок.

Ставропольские дачи

На дачах у каждого хозяина кухня своя. Которые ходят в гостиницу, а которые сразу соглашаются на харчи хозяина: договариваются, как кормить, чем кормить и так далее. И хозяин, значит, старается…

Я в школу когда ходил, на каникулах несколько лет у одних и тех же персов работал — они каждый год приезжали (а когда уезжали, всю посуду, начиная от вилок, ножей, тарелок и всякой всячины, они оставляли в корзинках у нас). Они нефтяники, богатые, а как Вот утречком я прибегаю, покамисть на базар повар собирается (как дачи кончаются — специальный дачный базар был: всё свежее из деревни возили, начиная -от лука и кончая телятами) и в первую очередь иду подметаю их комнаты. Жили — им никакой обстановки не нужно: койка, стул, вот и всё. И терраса обязательно, где они кушали, играли в лото и встречались с гостями. Я лично в эти встречи радовался.

Потому что хозяин подзывал меня пальчиком и говорил: «Две пары лошадей нам». Я бежал в центр дач, там коновязь, крупный магазин — шаминский». Там извозчики сидремлют, кто в карты играет, кто чего. Я их уже изучил. Подхожу, тихонько говорю: «Дядь Вань, так и так». Он раз — пролётку, пару лошадей с бубенцами. Я сажусь, как барин, и еду до хозяев. Извозчики мне попятаку дают, за то что я их пригласил. А хозяин сразу даёт десять копеек на чай, за то что пригнал лошадей. Вот и у меня отец больше всего занимался этими делами. Он уж всё это делото изучил. И, бывалоча, мне рассказывал: «Вон, говорит, Степан Иванович помер, легковой извозчик. Они уж так уважали меня». У моего отца специально было несколько человек таких извозчиков. Он говорит им: «Будут такие-то дачники — завози в любое время, ночь-пол- ночь, к нам, к Лобанову, найдутся свободные места».

Вещи берёт сразу ломовик… Я вот ломовиком был, когда подрос. В городской думе специальный отдел был платил туда, давали два номерка: один на телегу или к дуге, а один, маленький, в кармане. Я вам номерок отдаю — и вы меня ночь-полночь найдёте, я никуда не пропаду. Персы, как и другие приезжие господа, ездили на кумыску. А кумыска вы знаете где? Она была, где у автозавода оборудование, правее к Степана Разина. Там пасли табун — много лошадей, потому что очень много хозяев было, которые держали. И там у каждого хозяина — у Климушина, у Никитина и так далее (вплоть до того, что бритовские богатые татары и те держали лошадей) были сделаны сараи, и татарки делали кумыс в лошадиных кожах, «курдюках». Из курдюка, как он сквасится, разливали по бутылкам, пробками завёртывали, в корзинки — и увозили на дачи. И на дачах здесь было что- то вроде больницы: кумыс прописывали». Кумыс был очень хороший, полезный. Разный: средний, малый, высокий». Возили его только ночью — днем невыносимо: пробки вылетали от жары. В плетёнках по 20 бутылок… И вот поздно вечером — назад. Всё было строго. Дачи были горожены, и у самых главных ворот стояла городовая будка, полицейские.

Вы едете с бубенцами ночью — останавливают: «Снимайте, не беспокойте господ»… Я жил на Лузановской, а рядом, на Полевой, была большая площадь. На той площади были схоронены Баныкин, Кольцов — два памятника всего было. Там курзал был — прекрасный курзал, по всем правилам архитектуры отделанный, сыстари веков. И галёрки, и чего только там не было, а сбоку специально сделали сцену для музыкантов духового оркестра. Парк — рассаженный специально, между аллеями сиденья и всё что угодно. Дорожки помню хорошо: даже привозили щебёночку белую, подстилали. Были рестораны, играли в бильярд, целыми ночами сидели. В карты играли. Даже рулетка была. Купальное озеро — Подборное!!. Две купальни, мужская и женская, сделанные по всем правилам. А на самом верху, поскольку купальни тоже весной затапливало, — баня.

Помню…

Помню затопление в 1926 году. Я переживал и боролся, потому что боролся весь город. Наш город все-таки высокий, и улица Казанская (на ней стоял собор Казанский) была к Воложке концом. Там был на Волгу маленький спуск благоустроен камнями (его называли Каменный извоз), по которому поднимались люди с сеном с острова напротив» (луга всегда делили 1 августа, под Ильин день). Вот этим спуском все и ездили. Так в то затопление вода, считай, до самого верха доходила: ещё бы четверть — она бы пришла в Ставрополь и по Казанской пошла. И со стороны Борковки по оврагу к кладбищам бы дошла и пробилась. Там, когда вода поднялась, бани поплыли, амбары — хорошо, если лодочники поймают, привяжут к чему-нибудь… Совсем старые здания рушились. У нас вот назывался «старый город», который находился буквально на берегу Воложки, было там восемь порядков — так четыре или шесть их упало в Волгу. Помню, как только прилив воды сильный — тревога, церковный звон: вставай-поднимайся и беги на берег.

Народ сбегается, помогает вам с вашим барахлом как-то выбраться дом уже не удержишь — ни конюшню, ничего. Песчаная местность, вода сильная… На рынке у церкви Успения у купца Климушина были каменные хорошие магазины мануфактурные, целые ряды — всё это было схоронено…Весь лес от нынешнего Комсомольска до ул. Жилина был: сюда казённый, по ту сторону — красный», графский Кордон был, охраняли черкесы. По эту сторону, где сейчас автовокзал, и до бритовского кордона — казённый лес. Если от автовокзала едешь и на левую сторону смотришь — чёрный крест стоял (напутствие такое — убили когда-то давно). Спрашивали: «Ты не встречал?…» — «Да вот только чёрный крест проехал». Так чёрный крест был в казённом лесу. Портпосёлок и далее — мещанский лес, народный, городской. Со строительством ГЭС погубили много очень лесов. А уж травы! Мы о соломе понятия не имели, кормили только одними сенами.

Люди шли и день и ночь на остров — и дети, и женщины, и пожилые, и молодые. Народ ходил туда и за ягодой. За ежевикой, за щавелем. Кормились и продавали на дачи. В мою молодость на остров паромом переправлялись, на год от года, пятилетка за пятилеткой Волгу-то стало песком заметать, и стали её уже на лошадях переезжать. Тут ставили вопрос вызвать черпалку и прочистить. А чистилка — она же перед Самарой целыми летами стояла раньше, очищала все перекаты, по которым ходили пароходы. Здесь биржа была хлебная. Хлеб возили сюда. Купцы скупали хлеб у мужика. У них амбары были по Воложке. Амбары сделаны так, что, какая бы ни была вода, она не затопляла их. И вот каждый купец имел амбар. А зимой продавали.

Скажем, рожь, пшеничку брал Башкиров, который имел крупные помольные организации в Самаре. Весной пригоняли баржу, на эту баржу нанимали людей и на лошадях из амбаров хлеб возили. А в Сызрани было производство крупяное: скажем, просо ободрать или ещё что… На Воложке было, помню как сей час, шесть пристаней. «Волжское объединение», частный «Самолёт», «Русь», «Кавказ-Меркурий»… Пароходы шли без конца-края. А у нас на берегу рынок, и были — как их в ту пору называли — обжорки. Были бойни, били скот ведь тогда никаких гусаков не брали, все выкидывали. Вот эти женщины, занимающиеся обжоркой, ездили на тележках. Наберут потрохов, вымоют, выстирают — всё чин чином, и прям на рынке готовят. Сделан у каждой очаг, в котором топят и жарят. И как только пароход загудел, они с этим горячим бегут на мостки продавать народу…

Была рыба, Черкасов хозяин был занимался каким путём? Луга с рыбой шли: Жигули-Берёзовка-Климовка-Ягодное-Хрящёвка и дальше. Так вот, Черкасов едет в губернский город Самару и договаривается — закупает все озера. Берёт в аренду. К нему нанимаются рыбаки. Столько-то живой рыбы сдать — остальная твоя. В такое-то время, по графику, рыбница приходит…

Очень много разговоров сейчас идёт среди нашего населения, в особенности пожилого: «О, раньше рыбы-то было сколько!» Рыбы-то было много, но не каждый её кушал. Она очень дорогая была. Пользовались приезжие господа. А так мужички которые — он лучше пойдёт с удочкой, с бреднем и наловит. Потом в черкасовском доме был горсовет, председатель его был Андрей Семёнович Мельников, уже покойный — здоровый мужчина был, хороший человек, нечего сказать…

Голодные годы

У меня отец помер в 1921 году. Пошёл голод, и голод неимовернейший. Они с сестрой завербовались в Ярославль… У нас было две коровки, два телка — телка, помню, закололи, мать мясо высушила в дорогу, и они поехали. Перед этим жили на берегу Воложки месяц — уже Валга была в межонке, в Ставрополь пароходы не приходили, и весь народ, который завербовался в разные стороны, жил на берегу. Шалаш, трава, солома, костёр. И я каждое утро ездил, возил им завтрак, картошечку с огурчиком, а оттуда «хлеб»…

Едем в луга, тополя стоят, листья опавшие граблями соберём — это и был «хлеб». Мать листья на противнях зимой в печи сушила, толкла, ситом просевала. Жёлудь — хороший продукт питания был, но его в это время не было — он не каждый год. Все собирали мы тот «хлеб»… И вот месяц проходит, приезжаю — одни только огни, и никого, берег пустой. Говорят, ночью две баржи сильных было, погрузили и увезли весь народ на Ярославль-Кострому. И отец уехал. А помер он не от голода. Сестра явилась же, рассказала: приехали, устроились. Бараки чистые, хорошие. Киоски. Торгуют всеми продуктами. И вот, говорит, купила я масла постного и у одной женщины грибов — опят. Пожарила, а он помер: грибы оказались ядовитыми… Я пережил голод только трудом. Какая-то московская организация в это время брала в лесничестве деревья. Надо было готовить клёпку под полуфабрикат. Нанимали людей и за штуку платили мукой. Страшно. Были случаи, дубовую кору сушили, ели. В общем, одна неприятность только. В горы шли за «хлебом» из деревни. Там много берёзы, серёжки собирали. А серёжки — это хорошая вещь, можно на ней прожить.

Это не дубовая кора.. Организовалась в Ставрополе в это тяжёлое время — американская фирма помощи. Для детей организовала какао, рисовую кашу и белый хлеб. Кормила столько, сколько он скушает. А у нас с матерью детей нет. Но был порядок такой: каждый содержатель лошади, чьи дети ходят туда, обязан привезти дрова для этой столовой — за это его напоят, накормят. У соседа дети, я собираюсь и еду с ним, везу дров, чтобы там какао попить, каши и хлеба поесть, да ещё кусочек домой захватишь. Вот этим я занимался частенько. И ближе к весне вдруг появился в Ставрополе сын Моржова (у Моржова их трое было), всё где-то скрывался, и недалеко якобы, по разговорам — за Мелекесом. Явился и меня признал. Столовая открылась в отдалённости, в Солдатском у нас называлось, и он начальник её, и он меня пригласил воду возить с Воложки. Я с удовольствием, с успехом — навожу тебе воды, сколько нужно, только ты давай меня напои-накорми, и чтоб я мать мою мог прокормить.

А мать, пока я воду возил, таскала с Воложки коромыслом. Вот такая жизнь была. У всех по-разному. У богатеньких немножко получше, а беднота…Пришла весна — надо в поле, хочется. Уже такого ничего ты не посеешь, хоть проса под кашу. У меня были братья двоюродные. Один с моего же года, такой здоровенный — его в городе вся молодежь боялась. Договорились: он идёт грузчиком, во время работы должен натаскать проса (а проса на посев на десятину всего надо полтора пуда, пшеницы — 6-7 пудов). И вот сшили ему штаны и рубашку из мешков, и он пошёл грузчиком. А мы с его родным братом пошли в поле. А ребятишки, боимся в поле ночевать — как бы волки лошадь не съели, но поехали пахать. И он, как только чуть оторвётся там, вечером идёт с мешком проса. Посеет нам и уйдет…

Всё смешалось

Чапанное восстание помню, как же. У меня как пять пальцев на руке «чапанка» эта. Отец у меня был на этом фронте, а фронтом основным была Фёдоровка. Я туда к нему ездил чуть не каждый день… В это время все ставропольские кузни (а их было на Сенной площади штук десять кряду) были мобилизованы и делали пики — оружие для «чапанки». А молодёжь, и меня в том числе, снаряжали на остров рубить молокитник, черенья. Потом эти пики возили в Фёдоровку. Из сёл гнали пополнение: верхами, с вилами, с собаками гончими. Чапаны домотканые, шашки самотканые. И все в центр города. Заняли сразу земское управление, и пошлу команда. Ставрополе мобилизация шла и днём, и ночью. Звон колокольный стоит, староста идёт с палкой и выгоняет всех мужиков в ограду. Ограда была большая, каменная, и между столбов металлические пики. Согнали мужиков, а там все главари и богатенькие, всей своей династией, верхами и с винтовками. Лошадь к лошади, и не перепрыгнешь: или пулю в лоб, или ещё что-нибудь. Смотрю, встаёт на трибуну мой учитель по русскому языку Зефиров Николай Николаевич — уже прапорщик. Рядом другой учитель, по пению, Лукьянов — и тоже прапорщик. Прочитали народу мораль: мол, мы идём спасать отечество от коммунистов. И сразу команда: мужиков в одну сторону, баб и ребятишек — в другую. Рассортировали мужиков в кучу и лесом погнали в Фёдоровку, а это 22 километра. День прошёл, мать говорит: «Ну что ж, поезжай к отцу». Беру корзинку большую возовую, кладу туда солому, из еды кое-что. Половину дач проехал — заслон, стоят с пиками: пыряют, толкают, всё приверяют. Водяная мельница, Кунеевка, озеро Лещёво, Зелёновка, и так до самой Фёдоровки — кругом заслоны. Гляжу, мужики строят оборону — бороны зубьями кверху, натягивают проволочные заграждения. В фёдоровской церкви сидят наблюдатели: оттуда Моркваши видать хорошо, луга просматриваются. Смотрю, трое идут: реалист Трофимов, они дачи свои имели, сыновья мельника Коновалова и купца Шагарова – все в зелёной форме, с кортиками. Отец говорит: «Видишь, какая у нас охрана».

А мимо мчится пьяный в доску на тройке лошадей комиссар Долинин. Да они все пьяные и все на лошадях. Так раз пять ездил туда. Однажды мать мне говорит: «Ты подмети все лари, может, что сметёшь — отвези ржи на мельницу». Два или три мешка намёл, повёз на мельницу. И вот на коноваловской мельнице, на возвышенности стою — аккурат на краю леса — гляжу, со стороны Фёдоровки мужики бегут лесом врассыпную. Выезжаю и спешу домой. Сердце нехорошее чувствует. Приезжаю — мать: «Тихонько, отец на печке, мохрами зарылся». Вот в это время из-за земской больницы — летучий отряд. Ну что делать? Так и прятались. Из сёл поступать «чапанка» уж не стала… А потом белочехи пришли. Правда, недолго были, но шуму натворили …

Колхозный строй

Раньше я был бригадиром колхоза «Новый путь» в Ставрополе. Большое задание дали колхозу — лес вывозить, и я пошёл бригадиром на лесовывозку. Взял пару лошадей и стал возить. Собрал всех лесовозов, развил эту организацию — зажили, в старое время так не жили.

Всей ударной бригаде по билету в магазин специальный — хошь валенки, хошь шубу, чего хошу бери, пожалуйста. Тогда свободно открыли продажу лесозаготовителям. Чуть не каждую субботу едем четверо в город, получаем денежки. И вот вам, пожалуйста, меня как организатора забрали в колхоз в Борковку. Там сидел секретарём парторганизации всей «Прибалтики» (Борковка, Никольское, Ягодное, Хрящёвка — за исключением Барской Московки, которая когда- то работала целиком на барина) Бенкин». Вообще там секретарей много было, как перчатки их меняли. И это была политика партии: и председателей держать нельзя долго, и секретарей — могут быть всякие сговоры или ещё чего, так что подолгу не держали.

Так вот, Бенкину прямо приказывают: забирай сейчас Новокрещенова. А я сидел прям как перед вами: кушак, рукавицы, пиджак (правда, бобриковый был). Говорю: «Да вы что, смеётесь что ли — семье-то надо сказать. А то увезли в райком, я не явлюсь – что думать семье?» Но всё-таки мы доехали, я дом поднял, разбудил, сказал все. Борковка — 4 километра. Поехали… К слову, пока я работал в Борковке, у меня баню спёрли с огорода, крыльцо изломали. Пила дедушкина маховая на подлавке» под стропилой была заткнута — и её стащили. Нашлась кому-то Нужда… Приехали. Утро, чайку попили, пошли — рядом правление колхоза. Приходят мужики, как обычно в колхозе — базар, рынок. Много народу. Поздоровались. Бенкин мужикам-то и говорит: так-то и так-то, я вам привёз председателя колхоза.

Один, Михаил Голосов, родной брат генерала, с матом выразился: «Какой он председатель колхоза? Мы его знаем как лесовоза, а ты его председателем колхоза». Ая же отнекивался, мне в тысячу раз спокойнее было в лесу работать, чем в колхозе-то…

Ну ладно, пошутили, вечером правление утвердило, партийная организация тоже — и всё, пошли по хозяйствам. В конюшню пришли — половина лошадей висит на веревках, ноги не ходят, не кормят. По сеннице пошли — мёртвые лежат. Ой, плакал я, страху подобно, плакал невозможности. Ну ладно, вооружились, взялись, так более-менее к концу-то…

Я уж больно обиделся на Сталина. Так обиделся, сил у меня не хватило. Он издал закон «семь восьмых» — от 7 августа 1932 года: все, которые по убранному полю собрали колосья, до 1,5 килограмма — давать 12 лет. Это что такое? Это что — дисциплина? Одни слёзы. Их ведут в тюрьму, а ребятишки держатся за подол, плачут…Приезжает второй секретарь райкома, встретились мы с ним, около конюшни сели на камне, ведём разговор. Он мне предлагает остаться в этом селе секретарем парторганизации. Я говорю: «Вот видите этот камень? Сейчас на шею привяжу — и в это болото. Не останусь».

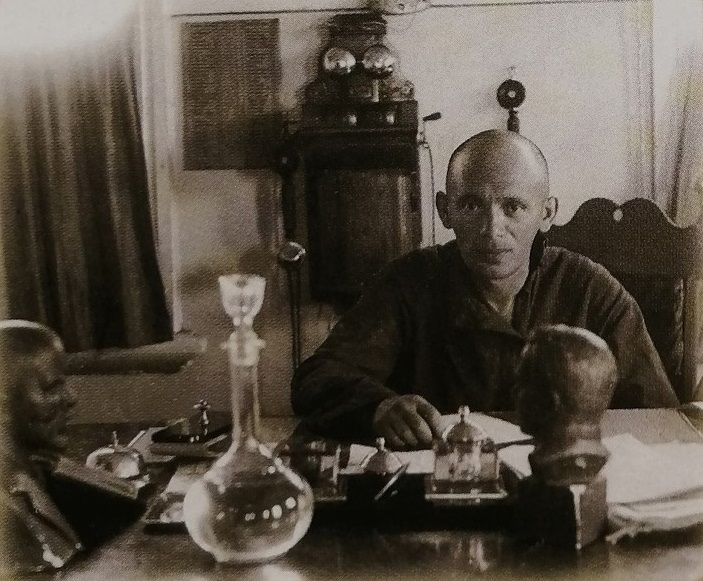

И на другой день присылают меня район, работать в РККА — была такая районная контрольная парткомиссия. Вот меня посадили на бюро жалоб коммунистов…Приступил к работе. Но тут — на счастье или несчастье, сказать тяжело, в начале 1933-го постановление: верхушку райкома, райисполкома распустили, посадили всех, начиная с председателя… Потом меня отправили председателем колхоза в Жигулях.

Ну и пошла работа своим чередом. МТС тогда не обслуживал — в Заволжье не было тракторов. У меня было 180 лошадей. Запряг на весну 180 плугов: развернулась работёнка, пошло дело. И народ там гораздо лучше, в десять раз, чем в Борковке и других сёлах: спокойный, честный, аккуратный. Там 1100 домов, и я в каждом был. Почему народ такой воспитанный — не знаю. Взять Ягодное — это варварский народ, озорник-народ… Или вот в Борковке каждый день пожары, каждый день поджигали, а в Жигулях был единственный пожар за несколько лет — ребятишки играли со спичками… В 1933-м я у себя в Жигулях с хлебом справлялся, и люди были у меня с хлебом — мы там как-то голода не ощущали. Поговаривали, что здесь голодают, а я всё говорил: «Да что голодный год? Вот 1921-й — действительно голодный год»… Ведь это же не голодный год, когда в амбарах хлеб лежал, а партия-то молчала. Она могла всё сделать. А вот в 1921 году все уголки пустые были, даже соломки не было. Как у хозяина, так и у купцов. Потому что засуха, неурожай… А по осени забрали меня на работу в райком. Управделами. Вот тут я насмотрелся на всю партию, на все порядки, на все правила и неправила. Неправды хватало…

Визит «всесоюзного старосты»

Калинин приезжал в Борковку! , и скажу, почему. В Ставрополе уже Волга стояла в межонке, в своём русле, пароходы уже больше к городу не пристают (они только в половодье приставали). И вот он приехал на пароходе «Иосиф Сталин». У каждого кустика стоял милиционер в белой форме, в белых перчатках. высадился — и мимо кладбища, «Лесная» осталась у него слева, на бритовский кордон (где сейчас стройка домов нового города идёт). И через лес – лес называли «Курган». Мимо этого «Кургана» спустился вниз, в Борковку. В Борковке у него был задушевный товарищ после ссылки — они с ним сидели пять лет в Сибири. Наш борковский Гришка — он был хороший бондарь, делал бочки. Пил — страху подобно. А я был председателем колхоза…

Как обычно, стол на улице поставили. Приехали вперёд с погонами, проверили всё, как положено. Вот он подъехал на машине, слез, в кепочке, вышитой рубашке, на уголок стола сел — нога на ногу. Тут объявили, со всех сторон «Прибалтики» — из Подстёпок, Никольского люди явились. Улица забита целиком. Тут товарищ-ведущий объявляет: «Кто желает с Михаилом Иванычем поговорить?» Лукерья-мордовка у меня колхозница, муж у неё овчар: большой дом кулацкий у него, я его оборудовал, утеплил и сделали овчарню, а летом пас овец. Вот она подходит и говорит: «Здравствуйте, Михаил Иванович». Он встал, поздоровался. «Я до вашей милости. Мы с мужем в колхозе много лет, имеем две книжки и столько-то трудодней-палочек». И ни одна палочка по сей день нам не оплачена — ни копейки». — «А почему?» — «А потому, что в колхозе денег нет». — «Как нет?» — «Не знаю, спрашивайте у начальства. И с хлебом плохо. Если летом ещё туды-сюды — де общее питание, где что, а зимой совсем. На деньги — пожалуйста, побеги в Ставрополь, версты, в любом киоску купишь — а денег-то нету». — «А хлеб-то вы сдаете?» — «Да. Нам внушают в колхозе, что есть три заповеди: сдай хлеб государству — раз, засыпь семена — два, фураж скоту — три. А себе ничего не остаётся». — «А почему? Что, маленький урожай собираете?» — «Собираем, конечно, но почти что каждый год засухи». — «А почему не организуете полив?» — «Да поле-то какое, Михаил Иванович! А вода-то внизу — это сколько же нужно!» — «А я, говорит, понизу проехал — там лучок-то зелёный стоят». — «Михаил Иваныч, а если бы не лучок, тогда б я ребятишек и с печки бы не стащила, наверное, они голенькие были бы. Вот лучком-то Покамисть пользуемся, я день и ночь сижу около него: поливаю, полю. Соберу горсть — на базар, продам, куплю аршин-другой ребятишкам, сошью что-нибудь»… Короче, много калякать с ним не давали. А легенда ходила по Борковке до этого — от Гришки: «Что скажет Михаил Иванович — всё будет сделано». Издевался над народом: «Вы больно ко мне не придирайтесь, ведь я только Михал Иванычу — и всё, вас разом увезут с концами»…

Только Лукерью отвели — и он подходит, Гришка. Вот тут Михал Иваныч и пиджак с себя бросил, обнялись, поцеловались — обычное явление. И тут же спрашивает: «Ну как, Григорий Иваныч, Дела-то?» Ну тот тыры-пыры-нашатыря, путного-то ничего не сказать. Про свои дела что скажет — у него ничего, он каждый день пьяный. «Ты колхозник или нет?» Тому деваться некуда: «Нет». — «Как нет? Как? Это за что нас с тобой пороли в Сибири?!» — и давай его чихвостить. (А тут начальство всё стоит областное: Шубриков» — секретарь обкома, Полбицын — председатель облисполкома. ) Народ-то сразу задышал: «Что, Гришка, нахвалился? А то Михал Иваныч, Михал Иваныч!» Вот таким вот образом. Ну, после другие старички подходили. Один подступинский старичок, уже в годах, с бородой большой. У него как-то случилось: два сына, дочь померли, внучат много осталось — и всех он воспитывает. Сейчас у меня внучат собралось — несть конца, и хотелось бы мне их воспитать, довести до конца. Но тяжело, не знаю, что делать». И вот он ему большую помошь дал — целый воз муки. Дал команду — потом привезли из заготзерна специально. И Лукерье два мешка привезли.

«Навидался я…»

Я за Хрущёвым наблюдал, как он пьёт. Сам прожил свою жизнь – понятия не имел выпивать стаканом. Потому что у меня не в это горло попадало и меня рвало. Всегда пил маленькой посудой. А Хрущёв — тот стаканами. Я тогда работал в промкомбинате, делал мебель. И вот поручили обделать там гостиницу для встречи Хрущева». Я отказываться: не сделаю я, потому что люди-то не спосны сделать красиво — я только осмею себя, и больше ничего. Говорит: «Я тебе дам пригласительный билет на встречу». И вот я согласился, дал человека, и человек там все обделал, и он мне тысячу раз спасибо говорил. И поэтому вот у меня встреча и с Хрущёвым-то была.

На банкете сидели люди всякого чина. И как-то я угадал поближе к серёдке. Я же не знал, что он напротив выйдет из двери. Ну и все сидели, так с шиком разговаривали, ждали: вот-вот. Ну на столах — только единственное, что помню, — водка была вся с этикеткой одного типа — «Московская». Никаких вин не было.

И обыкновенная закуска: мясная, ушная. И вдруг открывается дверь, и он входит, гололобый чёрт. Я его гололобым зову — ему бы ни дна ни крыши. Я его ругаю — он хотел всех нас, особенно сельских, сделать рабами. Приказал, чтобы содержал каждый колхозник коровёнку и свой личный огород, а на поле под картошку соток не давать,иначе он будет заниматься той картошкой, а уделять внимание колхозному добру будет. Вот у него мнение-то какое было. А оказалось, он глупее всех, вот так. не сейчас и в государстве работают, и десятинами имеют — и всё обслуживают… Но это к слову… Вот Хрущев поздоровался: «Ну как, мужички, давайте обмовашу ГЭС, туды-сюды». Каждый начинает брать бутылку, наливать себе. Вот он берет бутылку, смотрю, берёт самый тонкий стакан, наливает его под самый он венчик — раз, и стакан пустой. Я думаю: ничего себе — хорош он в этом отношении. Ну и после этого стакана сразу «члены сельсовета пошли уже по секциям»… В это время открывается дверь, два офицера заходят — сразу его цоп: — «Всё, Никита Сергеевич» — и увели. И больше мы его не видали… Я говорю: если бы не вся эта жизнь работа такая, взяться бы мне, у меня бы, наверное, книга получилась — страху подобно. Навидался я и чехов, и итальянцев, и германцев — и кого только не видел. Итальянцы с германцами жили господами здесь во время первой войны — пленные офицеры. Катались на лыжах, теряли золотые обручальные кольца. А нас, ребятишек, нанимали решетьями просевать все снега вокруг, чтоб найти те кольца. Пленных сюда пригоняли.

Забора не было, охраны тоже. Жили в каменном доме купца Кожуховского» (кто такой Кожуховский — убейте, я родился, вырос, я дом знак, а кто он был?). Жили как господа: наши офицеры в эту войну так не жили… Я и Сталина видел. В Москве, в 1936 году, на первом съезде колхозников». Вышел, со своим акцентом: «Вы знаете, для чего мы вас собрали? Про сельское хозяйство…» А он его угробил. Эх, как хорошо было бы — и хлеба, и скота было бы. Сеял крестьянин пять десятин — да пускай бы и сеял дальше. Как бы жили — не надо бы никакой Америки. Была бы Россия непобедимая…

Примечания.

1. «…матушка-ржанинка». «Матушка-рожь» — так любовно назывался народом хлебный злак, составляющий основу всей русской жизни. В Среднем Поволжье, где часто бывают суровые зимы, самой природой издавна указана посадка ржи. Если для нормального роста пшеницы нужен умеренный климат, несуровая зима и тёплое время продолжительностью более полугода, то рожь и трескучих морозов не боится, и созревает раньше всех.

2. «…граф приезжал в два года раз» — как известно, господские дома ставились не в каждом помеше чем селении и не в каждом таком доме действительно жил помещик. Иногда их занимали поджильё управляющих, приказчиков, вотчинные конторы, и лишь изредка хозяин, приживавший в городе или другом своём поместье, приезжал и останавливался в своей отдалённой усадьбе.

3. Франц Иосифович Бек — управляющий борковской усадьбой имения графа Орлова-Давыдова. По сведениям, содержащимся у историка В. Овсянникова (Ставрополь Тольятти. — С. 170), Ф. Бек в 1905 г. уволился и уехал за границу. Как передают из уст в уста борковцы, когда «беднота поднялась, начали хутора жечь, амбары с хлебом, скотину тащить во все стороны, немец сбёг и пешком, говорят, бёг до Сызрани, а из Сызрани на Петроград». (Воспоминания сестры генерала Д.Н. Голосова Ольги Николаевны. )

4. «В Усолье — основная усадьба». Среди русских провинциальных усадеб, построенных в начале XIX в. на самарской земле, Усольскому имению принадлежит, безусловно, первое место. Здесь располагалась главная резиденция графов Орловых. Усадебный комплекс включал: господский дом, спроектированный крепостными архитекторами Х.И. Сахаровым (Шмитом) и А. Цукановым, при участии известного московского архитектора Д.И. Жилярди, трёхэтажное здание вотчинной .

Источники и литература

Ставрополь на Волге и его окрестности в воспоминаниях и документах. — 2-е издание, исправленное. -Тольятти: Изд-во Городской музейный комплекс «Наследие», 2012. — 304 с.