Шуховская башня

Телевизионная башня была построена по проекту В.Г. Шухова в период 1919-1922 годов. Особенностью строительства было полное отсутствие каких-либо строительных лесов и подъемных кранов. Каждая из 6 секций была собрана внизу, а затем поднималась на высоту с помощью лебедок. Однако строительство проходило вовсе негладко. При установке четвертой секции произошла авария, все предыдущие были повреждены. Это означало что работы фактически нужно начинать заново. Архитектора даже приговорили к расстрелу, если он не успеет закончить строительство в срок. Но работа была завершена удачно и уже 19 марта 1922г. началось радиовещание.

Лаконичная сетчатая конструкция хоть и выглядит непрочно, но позволяет свести нагрузку к минимуму и обеспечивает устойчивость к ветру. Вес для размеров такой конструкции рекордно низкий. Первоначально задумывалось строить башню выше Эйфелевой, но в итоге от этого плана отказались, и высота башни составтла 160 м. Шуховская башня оставалась главным трансляционным и ретрансляционным узлом всех радио- и телевизионных программ до 1967 года, когда была открыта башня в Останкино.

Клуб им. И.В. Русакова

Здание клуба построено в 1927-1929 гг. выдающимся архитектором К.С. Мельниковым в стиле авангард. Под постройку был выделен небольшой участок, поэтому строить нужно было с учетом формы этого участка.

Внешне здание ассоциируется с деталями гигантских механизмов. Это необычное объёмно-пространственное решение связано с внутренней планировкой. Консольные выступы представляют собой зрительные залы, предполагающие возможность трансформации внутренних помещений: в зависимости числа зрителей и целей мероприятия внутреннее пространство зрительного зала можно было разделить на 5 аудиторий. И это было значительным архитектурным новшеством, ведь появилась возможность многоцелевого использования помещений. В настоящее время здание имеет аутентичный внешний вид, но внутренние помещения приспособлены под современные нужды. До сих пор здание клубы вызывает противоречивые оценки.

Дом культуры им. Зуева

Здание дома культуры – один из самых ярких и узнаваемых образцов конструктивизма. Оно было спроектировано Голосовым, построено в 1927-1929 гг.

Здание отличается чёткой и компактной композицией. Оно состоит из ассиметрично расположенных геометрических форм, где композиционным центром является вертикальный стеклянный цилиндр. Дому культуры было дано имя Сергея Зуева, слесаря трамвайного парка, передовика производства. В настоящее время здание остается выдающимся архитектурным сооружением и действующим театром.

Библиотека им. Ленина

Комплекс зданий крупнейшей в стране библиотеки строился в длительный период с 1928-1941 гг. Библиотека расположена напротив входа в Кремль. Проект, разработанный В. Щуко совместно с В. Гельфрейхом, был выбран по результатам конкурса. Из-за того, что строительство растянулось на долгих срок первоначальный проект подвергался доработкам. Несмотря на то, что авторов упрекали в «эклектизме», это здание советского ар-деко – пример удачного синтеза искусств. Здесь сочетаются принципы и приёмы разных эпох: и мотивы древнего Рима, и образцы конструктивизма, и элементы сдержанного декора. Скульптурное убранство здания заслуживает отдельного внимания.

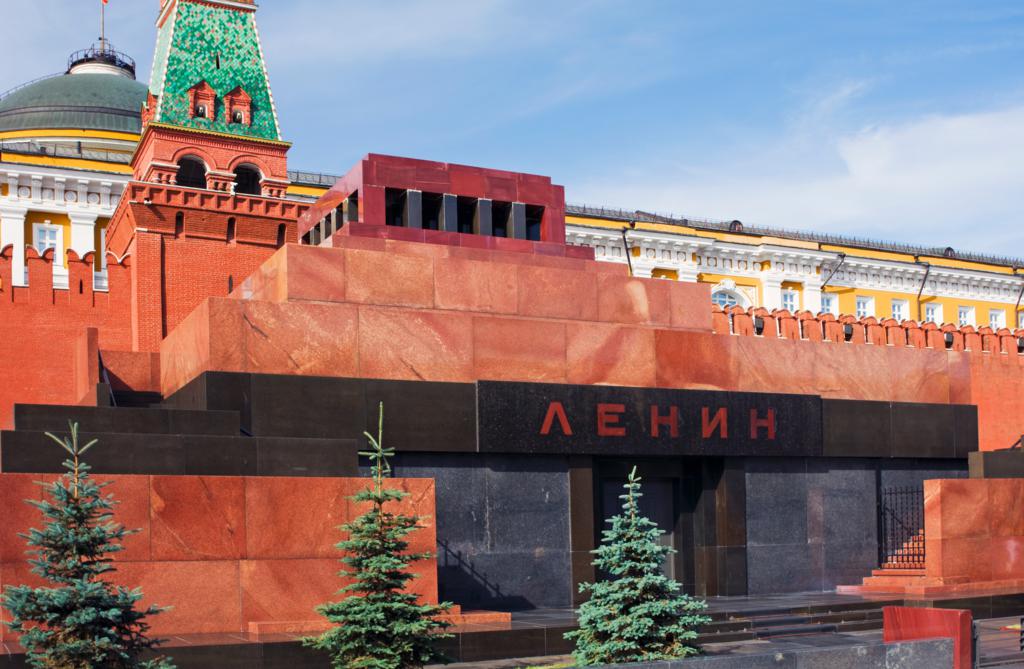

Мавзолей Ленина

Строительство мавзолея было поручено архитектору Щусеву. Первоначальное деревянное здание (1927 г.) вскоре после постройки сменило в 1929—1930 гг. сооружение в камне. Местом возведения мемориала была выбрана Красная площадь Москвы. В идеологических целях было решено сочетать мавзолей с правительственной трибуной, места на которой занимали советские руководители во время проведения парадов и праздничных мероприятий. В целом план мавзолея из гранита повторяет план деревянного.

Дом-мастерская архитектора Мельникова

Необычное жилое здание было построено мастером для себя и своей семьи. Этот дом — довольно яркий образец авангарда. Построен в 1929 г. на Кривоарбатском переулке.

Согласно замыслу автора, дом имеет цилиндрическую форму. Точнее 2 соединенных друг с другом цилиндра. С целью экономии строительных материалов применена техника кирпичной «сетки», заполненной 200 шестиугольными окнами. Это позволяло распределить нагрузку равномерно, т.е. не было необходимости использования несущих столбов. Такое количество окон было свыше необходимого, поэтому в итоге осталось 57. Дом стал отражением творческой индивидуальности Мельникова. Об этом доме спорили так же много, как о клубе им. Русакова. В настоящее время в доме располагается музей.

Театр Красной Армии

Грандиозное здание театра было построено в 1934—1940 гг. по проекту архитекторов К.С.Алабяна и В.Н.Симбирцева и является ярчайшим образцом сталинского ампира. Перед проектировщиками была поставлена задача выразить в монументальном сооружении мощь Красной Армии.

Для решения этой символической задачи в основе планировки здания была заложена форма ордена Красной звезды. Десятиэтажный театр располагает самой большой в Европе сценой, на которой воссоздавались эпизоды сражений даже с участием кавалерии и военной техники. Механика сцены работает исправно и в настоящее время почти без ремонта. Композиция здания увенчана башенкой-постаментом, на котором предполагалось разместить скульптуру советского воина. Говорят, что во время Великой Отечественной войны немецкие летчики использовали конфигурацию здания как ориентир: лучи звезды указывали направления важнейших транспортных узлов. Работы по маскировке здания доставили от этого немало проблем.

Главное здание МГУ

Здание МГУ – одна из 7 знаменитых высоток, построенных по предложению Сталина в Москве. Находится на Воробьевых горах. Университет построен в 1949-1953 гг. под руководством Руднева Л.В. На протяжении 40 лет это здание сталинского ампира было самым высоким в Европе, пока не была построена Ярмарочная башня во Франкфурте-на-Майне.

Главный корпус МГУ задуман как строение с замкнутой коммунально-бытовой инфраструктурой, в котором должно быть все необходимое для жизни и работы без отрыва от учебного процесса.

Здание Московского государственного университета является объектом культурного наследия.

Главный павильон ВДНХ

Нынешний центральный павильон Выставки достижений народного хозяйства построен в 1954 г. Он заменил собой прежнее главное здание ВСХВ (Всесоюзной сельскохозяйственной выставки), построенное в 1939 г. Эмблемой этой выставки стала знаменитая скульптура, изображающая тракториста и колхозницу. Новое здание построено в стиле конструктивизма по проекту

Ю.В. Щуко и Е.А. Столярова. Главную скульптуру заменили четыре другие, расположенные по углам башни, а «Тракторист и колхозница» встречают посетителей на арке главного входа. Павильон украшен шпилем с золотой звездой и имеет внешнее сходство со зданием Адмиралтейства в Петербурге.

Останкинская телебашня

В середине 50-х годов XX века появилась необходимость в новой телебашне, которая своим сигналом покрывала бы всю Москву и Московскую область. В рамках конкурса проектов было предложено множество башен с металлическими конструкциями, однако Н.В. Никитин предлагает построить башню из бетона.

Фундамент был заложен в 1960 г., на реализацию проекта ушло 7 лет. По идее автора, здание должно было опираться на землю, обретая устойчивость за счет многократного превышения массы основания над массой конструкции, так что здание не обладает глубоким фундаментом. По этой причине многие инженеры не верили в устойчивость такой конструкции, но вопреки всему башня обладает высоким запасом прочности. Трансляции начались 5 ноября 1967 года. На момент создания она была самой высокой свободностоящей башней в мире, а на сегодняшний день — это самая высокая башня в Европе, её высота составляет 540 м.

Здание Совета Экономической Взаимопомощи

Здание построено в 1964-1969 гг. по проекту архитекторов М.В. Посохина, А.А. Мндоянца и В.А. Свирского. СЭВ – это межправительственная экономическая организация, созданная в 1949г. На момент постройки это было современное здание, хотя и весьма неординарное. Первоначально в глазах жителей оно зачастую вызывало противоречивые чувства. Однако в градостроительном отношении здание СЭВ стало ещё одной важной высотной доминантой столицы.